Best Advisor

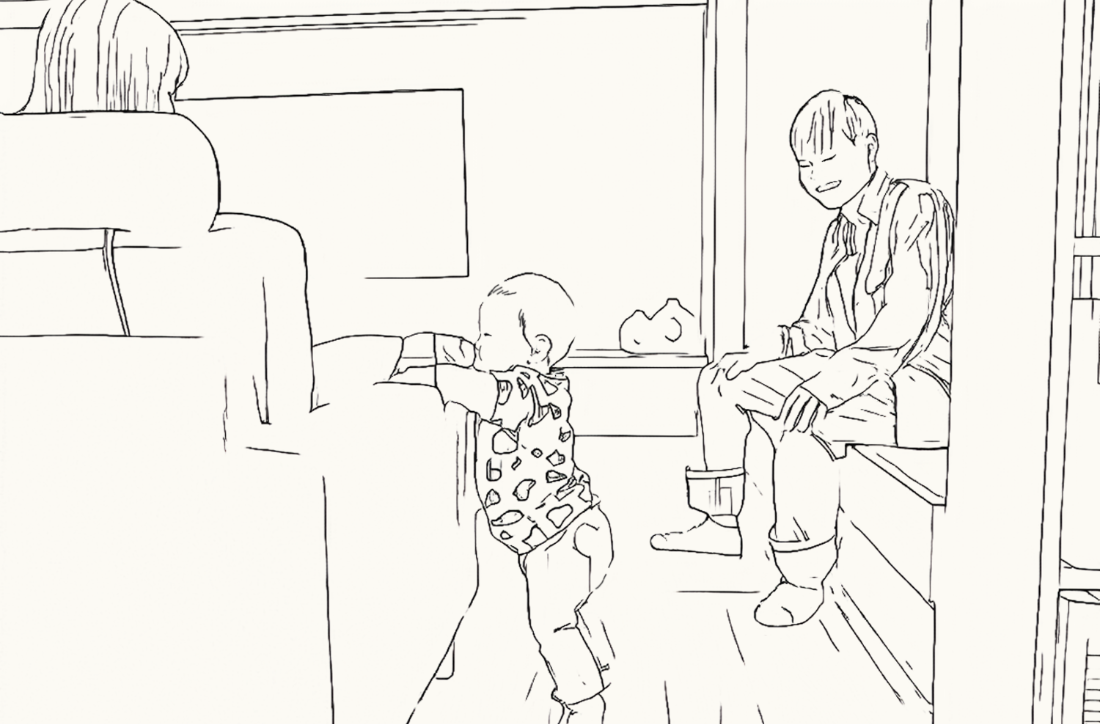

私たちが考えるのは、

人生を大切にする家づくり。

01. 価格と未来の価値

多くの場合、家を立てた時が客観的な資産価値のピークとなり、5年たつと評価額は半分以下に落ち、10年たつと資産価値は1/4以下に低下し、住宅の評価額よりもローンの残額の方が高くなってしまう、ということが頻繁に起こります。

要するに、資産価値が急激に低下してしまうことにより、負債よりも客観的な評価額の方が低くなり、負債と資産の大きなギャップが生まれてしまいます。

なので建築段階で客観的な評価額の観点を持つことで、その後の評価額と負債残高のギャップを軽減し、売却やリフォーム等の選択肢を持つことができるようになるため、お客様の意思を尊重しながら、資産価値をできる限り維持するための客観的視点を重視した設計のアドバイスを心がけています。

建設から20年たつと、一通りのライフイベントが終わり、建て替えやリフォームなどを考えるお客様が多くなりますが、20年たった時に負債残高と同等、もしくはそれ以上の評価額を得られれば、売却して新しい住宅を購入する選択肢が生まれますし、住宅自体の基本性能が高ければ一部のリフォームや修繕でその後も長く快適に暮らしていくこともできます。

多くの住宅は中古の不動産市場に出回った際、負債総額よりも評価額が低くなってしまう傾向があり「負」動産とも言われます。ライフ・アーキでは、お客様の人生設計とともにある住宅建築を大切にするというポリシーのもと、客観的な資産価値を下げずに、常に資産と負債のバランスが取ることができ、人生の選択肢を常に持つことができる、そんな家を作ることを大切にしています。

このような選択肢を実現するために重要な観点として、「どうして価値が残らないのか?評価額が下がってしまうのか?」を考える必要があります。

多くの住宅は、設計・施工会社の一方的な考え方で設計されてしまい、客観的観点が希薄化することで結果として持続的な価値が評価されにくいものとなってしまう傾向があります。客観的評価を言い換えると「たくさんの人にとってほしいもの」であり、建主の主観的価値感とは必ずしも一致するものではありません。もちろん、一生に一度の大切な買い物ですので、そこに主観的要素を盛り込むことは大切です。

一方で、主観だけで設計してしまうことで客観的価値とのギャップが生じ、市場価値が下がってしまいます。主観的価値と客観的価値の観点の両面を持ち、第三者から常に高い評価を得られるよう建主の思いも盛り込んでいくことで、結果として常に選択肢を持ち続けられる住宅としていくことができます。

02. 性能と経済性

性能を測る基本的な観点は、構造と断熱性、耐震性と考えています。

これらの性能についても客観的な計測と評価を重視し、時間がたってもその性能を担保し続けることで、快適な暮らしを実現できるだけでなく、資産価値の担保にもつなげることができます。建築会社による主観的な性能の開示では信じる信じないという信頼性の低い性能担保となってしまうため、私たちは国が認定する長期優良住宅の性能要件を基準に客観的観点で設計し、実際の数値を計測しながら認証を受けます。このような客観的認証が住宅の鑑定書のような役割を果たし、長期的かつ客観的な性能担保の役割を果たします。

また、北国の住宅にとって極めて重要な断熱性や気密性の確保に関する資格「BIS(断熱施工技術者)」の設計と施工の両面でスペシャリストとしての認定を受けたBISマスターとしての観点から、高い性能が計画され実際に施工されているかを確認します。

特に、冬季の暖房費が主なランニングコストとなってしまう北海道において、設計当初から住宅全体でのランニングコストを計算し、シミュレーションすることも重要です。断熱性、気密性には全国共通の計算式があり、UA値という数値を計算し提示します。車で言うと燃費のようなものであり、私たちはこの数値の算出が義務付けられる以前から算出してきました。性能を明確に数値化し、暖かいという抽象的な特性の数値的根拠を示すことで、ランニングコストに対しても高い信頼性に基づいた計画、設計をサポートしています。気密性の数値算出にあたっては、数値だけでなく算出するタイミングが重要で、壁面から組み立てていくパネル工法等では、パネルを組み立てた直後の、通気や電源口等気密性が低下する施工の前段階で計測されるケースもあり、高い気密性評価となる数値が算出されるケースもありますが、私たちは施工完了時の最終的な数値を用い、実態に即した性能評価を心がけています。

エネルギーに対するコストは時代背景や政策的な影響も大きいため、これが一番良いといったような絶対的な方針をたてていくことはできませんが、発生させた熱をいかに効率的に確保し、活用していくかは建築段階で十分に対応できるものです。私たちは、長期的な資産価値評価と快適性、両面を客観的に担保する方法を最大限考え、可視化しながら設計と施工を進めていきます。

03. 家族の健康を守る

気密性の高い住宅は、北国においては快適性を高める一方、その気密性からシックハウス症候群の原因となる有害物質を排出しにくくなる、というデメリットが発生してしまいます。シックハウス症候群には化学物質やダニ・カビ等いくつかの原因がありますが、建築時の資材には基本的に有害物質は含まれておらず、生活の中で持ち込まれる家具類から発生する化学物質や、ダニ・カビ等の蓄積が主な原因となる中、私たちは石膏ボードにホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを吸収し、無害化するハイクリーンボードを標準で採用しています。家具などは有害物質に対する規制がなく、住宅の中に持ち込まれる可能性があるため、住宅自体が無害化するクリーンボードを採用し、無害化を測っています。

また、家全体の換気は、2時間で家全体を換気できる性能が推奨されていますが、換気量が多くなると一方では経済性が悪化してしまうため、私たちは第3種といわれる換気方法を標準で採用しながらも、無駄に多く換気しない適量適所のデマンド換気を採用しています。

給排気においても、自然な空気をできる限りシンプルに温めて給気する手法を重視しています。汚れた空気の排気はダクトを通じ、給気は一本の太い間で行う方法で構造をシンプルにし、菅を限定することで菅自体のメンテナンス性や健全性、経年使用による健康面のリスクを低減します。熱交換の効率のみを重視しすぎることで健康リスクを高める可能性もありますので、健康面やメンテナンス性、コスト面を総合的に勘案し、選定する考え方を重視しています。西洋的に機械を導入して高度な機械を活用して効率性を高めるのではなく、東洋的な手法でできる限り自然に、シンプルに無害化する考え方を重視することで、家族の安全という本質的課題を解決します。

04. デザインとは何か

住宅における「デザイン」と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか。おそらく、多くの方は床や壁といった造作や建具の設計など、目に見える意匠的な観点、デコレーションに近い印象をもたれるのではないでしょうか。

このような要素はもちろんデザインにおける重要な観点であると言えますが、それが全てなのでしょうか。日本には「機能美」という言葉がありますが、この言葉はデコレーションだけではない機能性も含めた価値観を表現しており、私たちは使い勝手や実用性、構造、断熱や気密といった機能性、長期的な資産価値や多様性への対応といった、満足感に関する全ての要素を含んだ設計概念こそがデザインであり、設計によりそれらの主観的評価、客観的評価の両面を高めていくことがデザインすることだと考えています。全ての要素がデザインであり、それぞれがつながり合理的に表現されていることがデザインの前提であると考えています。

例えば、空調を考えた時に、なぜその換気システムなのか、そのためにどんな断熱性能、構造が必要なのか、長期的なコストや安全性はどうか、など、一見個別に見える要素が全て関わり、結びついたものとして有機的な設計をすることがデザインであると考えています。

そして、そのような主観的評価と客観的評価の目線を持った時、デザインへのアプローチはさらに広いものとなっていきます。

主観的な好みだけではなく、好みを排除した時に残る機能的価値にも目を向け、現在意識されにくい長期的な目線にたった一つの不満発生の可能性にまで目を向け、小さな不安や不満をできる限り排除し、「不」のない設計観点を考慮することで主観的評価だけでなく、客観的評価を高めることができます。

「好き」という要素は主観的要素であり、客観的な価値観とは相反します。また、時間の経過と共に変化するものでもあり、長期的かつ客観的価値を作り上げるうえではより普遍的なものに目を向ける必要があります。

そのような前提のもと、不満や不便は多くの人にとって共通したものであり、たくさんの人に共通した概念です。誰しもが感じる不満を解消していくことで、多くの人にとって便利な住宅であり続け、客観的かつ長期的な価値を維持していくことも重要なデザインだと私たちは考えています。

現代の住宅は技術の進歩や建築基準の規定などにより、多くの家が50年以上住み続けられる基本性能を持っています。でも、多くの方が、数十年経過した自身の家に対して「もう古いから価値はないだろう」という考えに陥ってしまいます。建物自体の本質的な価値はあるのに、このような評価となってしまうのは、物理的価値だけでなく、住む人の精神的価値評価があることを物語っています。長く住み続けることで住環境に慣れていき、好みや好き嫌いといった主観的な評価軸から、より一般的、より客観的な評価軸で自身の住宅を見た時に、自己評価が下がってしまうので す。そしてそれが、構造物自体の本質的な価値や性能といった物理的評価よりも、使い勝手や表面的劣化などの印象が左右する精神的評価によるものになります。私たちの仕事は、物理的評価はもちろん、長期的な精神的評価を高めていくことであると考えています。

05. 暮らし易い間取り

間取りは、暮らしの理想を叶える上で最も重要な要素であり、実現したい家族の生活に向けて考えていく重要性は言うまでもありません。

一方で、その実現手法には膨大な選択肢があり、手法だけ考えるとほぼ無限の可能性があります。

その選択肢を絞り込む上で重要になってくるのが、前提とも言える予算と立地です。予算は建築物全体の性能や機能だけでなく、意匠性やサイズに対しても前提となるものなので、当然考慮すべきものですが、立地に対する意識や理解が不足していることが少なくありません。まだ土地は決まっていないが、プランだけしてもらえないか、というご相談をいただくこともあるのですが、立地条件が決まっていない住宅プランは、道路からの動線や採光性といった重要な大前提の無い中での机上の空論となってしまうため極めて難しく、多くの場合無駄になってしまいます。

建てる場所により、道路が北道路なのか南道路なのか、どう車を止めれるか、土地の中に設置する基礎部分に対して、どの方角の余地が発生するかなど、様々な立地的特性を鑑みて前提条件を確認し、様々な変動要素を固定していくことによって機能的な要件を具体的化し、選択肢を狭めて行きます。

例えば、ニーズの高い傾向がある吹き抜けについても、お客様の要望はしっかりと把握しながら、採光性や経済性を踏まえてベストな選択なのかを判断するための材料をしっかりと可視化し、暮らのビジョンとあわせて決定していきます。

このように、間取りは暮らしのビジョン、予算、立地の要素が決まると選択肢は絞られ、前提をしっかりと確認していくことで合理的な結論に辿り着くことができるものでもあります。

中古物件の購入を前提としたリノベーションについても同様で、どのように暮らしを実現していくことができるかがまずは重要ですが、購入段階で間取りがすでにある中古物件の場合、構造物自体の質は高くとも、暮らしの実現に対しては必ずしも向いていない可能性もあります。基本的には、暮らしのビジョンとそれに対する前提の確認というセオリーを持って考えることが重要です。

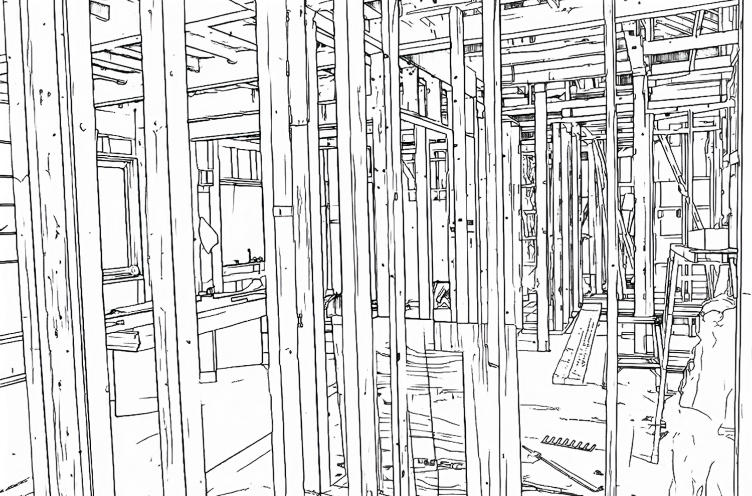

また、間取りの自由度を考える上では、高い専門性と幅広い知識が必要です。間取りの自由度は、強い構造が大前提となります。建物の強度が低いと、それに応じた間取りを考えざるをえなくなり、逆に強い構造を企画できる場合は、より広く自由度の高い間取りを設計する選択肢を持つことができます。一般的に「構造に強い建築会社」というのは、耐震性、物理的強度の高い構造物を、正確な構造計算と構造設計力により実現できる会社、と言い換えることができます。一見難しいと思われる大空間、大開口の間取りであったとしても、しっかりとした理論に基づいた基礎設計と構造計算により、実現できる可能性があります。例えば、中に仕切りの壁の無い3台のインナーガレージなども、基礎設計の技術と確固たる構造計算により、一般的な水準よりも高い耐震性能で実現することもできます。大手メーカーでは独自の工法と理論により高い強度と自由度を打ち出されていますが、パッケージ化された工法や技術を用いなくても自由な間取り設計や、大空間や大開口を実現することは可能です。